|

Ho passato le vacanze natalizie immersa nel libro "Una vita come tante" di Hanya Yanagihara e ho capito finalmente perché tutti ne parlassero così appossionatamente.

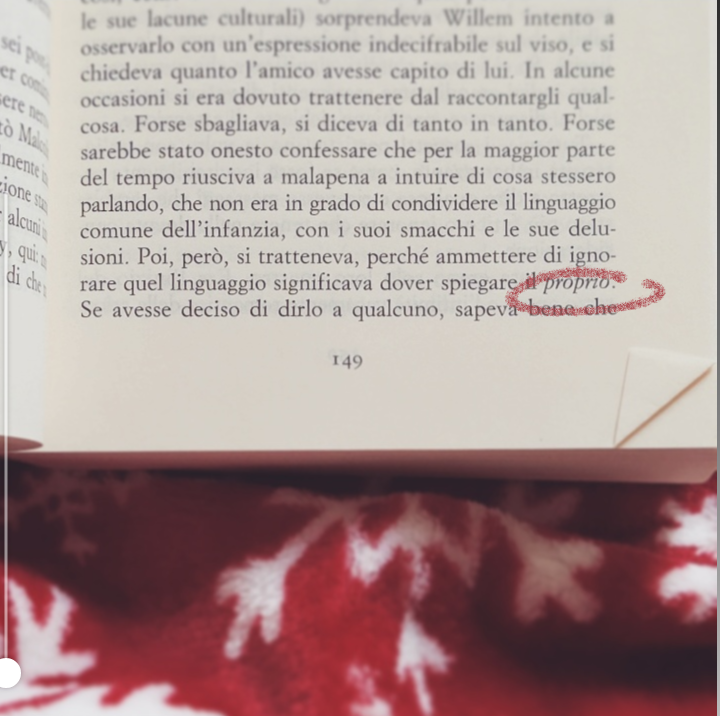

Credo ci siano decine e decine di frasi stupende, oggi vi condivido questa: "Ammettere di ignorare quel linguaggio significava dover spiegare il proprio" Dove il protagonista non intende le parole ma bensì i significati e i mondi che quelle parole portano con sé. L'incontro con l'altro, a volte più, a volte meno, implica sempre uno sguardo a ciò che è nostro, a ciò che siamo. Perché è la differenza che crea informazione (citando Bateson). Uno sguardo verso di noi che non è mai facile, soprattutto quando ci mette davanti agli occhi cose che non vorremmo vedere.

0 Comments

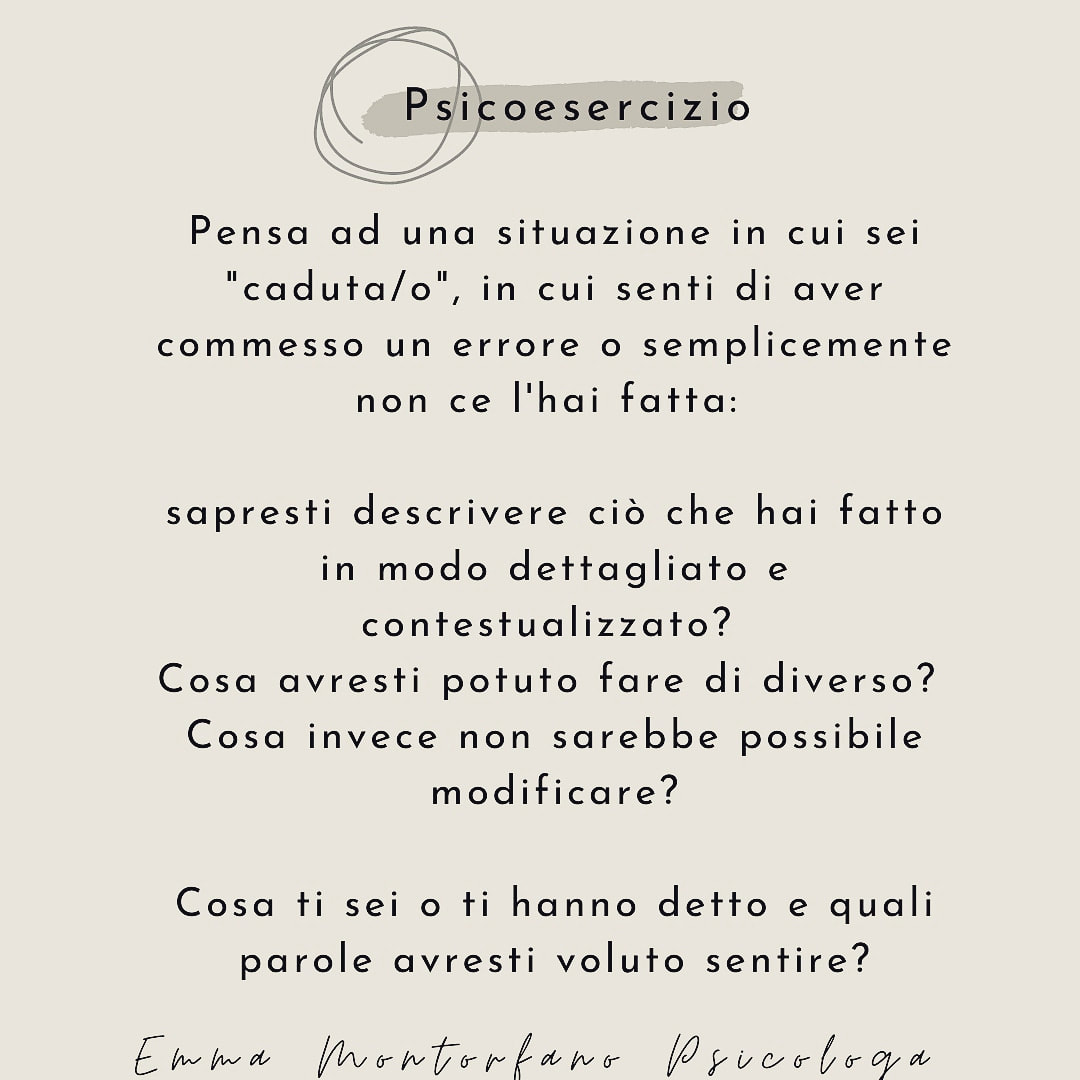

Alzi la mano chi si è ritrovato almeno una volta con i capelli arruffati. Poca paura: spazzola in mano e tutto si sistema. E se invece dei capelli ci ritrovassimo con la mente arruffata? Un groviglio di pensieri, frasi, ricordi, emozioni...che solo a guardarlo, quel gomitolo incasinato, ci viene voglia di scappare o di ricorrere alle forbici. Anche in questo caso, credo che sia capitato a tutti, almeno una volta, di non riuscire più a vedere l'inizio e la fine del filo, di sentirci in balia di un caos scompigliato senza riuscire trovare la rotta. Un esercizio che mi capita spesso di suggerire, è quello di provare, come prima cosa, a scrivere quello che abbiamo in testa. Il linguaggio, infatti, essendo un codice con regole precise, ci obbliga a dare una forma, un ordine sintattico, a cercare connessioni logiche, tra soggetto e azione, tra causa ed effetto. Ed è questo uno dei motivi per cui tante ricerche sostengono che scrivere sia terapeutico.

Vi va di provare? Se avete voglia di maggiori informazioni, scrivetemi pure in privato! Da quando Vera ha iniziato a camminare, le cadute si sono susseguite. Al parco, poi, vedendo gli altri bambini correre, è motivata a fare altrettanto e capita che inciampi, scivoli, perda l'equilibrio. A volte si rialza senza un lamento, altre volte inizia a piangere per le ginocchia sbucciate. Niente che non si risolva con un abbraccio e qualche coccola. Quando succede però, proprio perché conosco la potenza delle parole, mi chiedo cosa sia meglio fare e dire.

Il classico: "Non piangere, non é successo niente" : beh, insomma, forse per noi adulti è poca cosa e il nostro intento è certo quello di consolare il pianto, ma per una bambina di nemmeno due anni che sta sperimentando le sue capacità? Che messaggio trasmettiamo? Che cadere non è importante? Che le cadute vanno nascoste perché scomode? "Non ti sei fatto niente": anche qui si rischia di sottovalutare la reazione del bambino/a e di sostituirsi a lui/lei nel processo di presa di consapevolezza. Magari può essere più utile aiutarlo/a ad osservare e valutare insieme cosa è successo? "Non sei capace!": magari condita con ironia e risatine...che effetto può fare su un/a bambino/a è facile da capire...basta che proviamo a dire la stessa frase a noi stessi quando sbagliamo. E quante volte ce la portiamo dietro anche da adulti? Quante volte ci diciamo "Sono un fallito, non sono capace di fare nulla, sbaglio tutto"? "Piangi per nulla!": questo capita di dirlo e di sentirlo spesso. Ma se ci fermiamo a riflettere, è un'affermazione che trasmette un messaggio sbagliato: ovvero che piangere non è una cosa da poter fare sempre e che non si deve piangere quando, letteralmente e metaforicamente, "si cade". Ecco, io vorrei essere una mamma che di fronte alla cadute di mia figlia, sappia prima di tutto osservare. Guardare cosa è successo ed osservare la reazione di mia figlia. Aspettare (ahimé a volte è così difficile) e poi decidere cosa fare e cosa dire a seconda della sua reazione. Intervenire subito se necessario, o lasciare che se la sbrighi da sola, magari aiutandola poi a capire come mai è successo e come mai ha reagito così. Vorrei essere una mamma che sappia anche valorizzare le cadute. Perché alla fine si cade tutti. Chi prima, chi poi, chi più spesso, chi non fa una piega, chi fa fatica ad alzarsi per mille ragioni. Le cadute però sono importanti, e spesso tendiamo a nasconderle per vergogna, perché sono una prova tangibile di non essere stato "abbastanza" o "capace". Potrei sciorinare un sacco di aforismi e citazioni sugli errori ma il succo sarebbe sempre lo stesso: ciascuno di noi, nella propria esperienza di vita, cresce, si evolve e diventa quello che è attraverso gli errori che fa e ciò che impara da essi. Se vi interessa il tema degli errori e della paura di sbagliare, QUI POTETE TROVARE UN ARTICOLO che ho scritto. Sin dalla preistoria c’è sempre stato nell’uomo il bisogno di rendere manifesto il proprio mondo interiore. Siamo abituati ad esprimere noi stessi attraverso le parole, i concetti e il ragionamento astratto, ma talvolta anche il movimento, i suoni, i colori e le forme possono aiutarci in questo obiettivo. Il linguaggio artistico permette infatti un’espressione diretta, immediata, spontanea, ed istintiva che non passa attraverso il canale verbale. Federico Babina, architetto ed illustratore, si è affidato al suo talento grafico per creare "ARCHIATRIC": una serie di immagini che cercano di rappresentare il disagio psicologico. «Ho voluto affrontare il rapporto tra creatività e psicopatologia attraverso l’illustrazione», spiega Babina. «Credo che il disagio psichico, anche se non in forma patologica, sia presente a vari livelli e in piccole quantità in ognuno di noi, è parte della nostra vita e non va stigmatizzato». Così le illustrazioni danno una possibile forma a stati emotivi, malessere, disagi e disturbi psicologici, come ansia, depressione, fobia, demenza senile: «Un esercizio astratto di traduzione da una lingua all'altra, dall'architettura della mente a un'architettura illustrata».

Chi maneggia diverse lingue, si sarà sicuramente accorto che molte parole esistono solo nella lingua d’origine e, per questo, in italiano possono essere espresse solo utilizzando un giro di parole.

Nella lingua groenlandese, ad esempio, esistono due parole per "neve": qanik- (neve nell’aria) e aput- (neve per terra). Da queste radici derivano parole come qanipalaat (soffici fiocchi di neve che cadono) e apusiniq (cumulo di neve). O ancora, gli Yupik identificano e nominano in modo diverso almeno 99 formazioni di ghiaccio diverse. La parola Nuyileq significa per esempio “ghiaccio rotto che comincia a espandersi, pericoloso camminarci sopra”. Esistono anche parole che afferiscono alla sfera relazionale: Koi no yokan (in giapponese) significa “incontrare qualcuno e sapere di essere destinati ad innamorarsi a vicenda”; Sisu (finlandese) è la straordinaria determinazione, il coraggio, specialmente di fronte alle avversità. Hoʻoponopono (hawaiano) La pratica o l’interazione del reciproco perdono e della restituzione; Ubuntu (bantu) letteralmente significa “umanità”, ma in realtà indica molto di più. Nell’etica dell’Africa sub-Sahariana è la credenza filosofica secondo cui tutti gli uomini sono connessi e ciascuno è ologramma della società. “io sono perché noi siamo”. Kilig (tagalog, una lingua delle Filippine) è “la vertigine che si prova quando si incontra la persona per cui si ha una cotta”; Samar (arabo) significa “Sedersi insieme per raccontare storie all’ora del tramonto". Retrouvailles (francese) è “la gioia di un incontro con una persona amata che avviene dopo una lunga separazione”. Tiam (farsi) letteralmente ”Lo scintillio negli occhi al primo incontro”. Il termine fa riferimento all’incontro con una qualsiasi persona: che sia un bambino, un anziano, un uomo o una donna. Sono quegli sguardi con persone sconosciute, ma che ci lasciano qualcosa dentro. Iktsuarpok (inuit) è “la sensazione di attesa prima di incontrare qualcuno”. Dadirri (lingua aborigena australiana) è “L’atto profondo e spirituale di un ascolto riflessivo e rispettoso”. Viraha (hindi) indica “la consapevolezza di amare qualcuno durante un periodo di separazione”, Utepils (norvegese) è “Una birra gustata all’aperto, soprattutto nel primo giorno caldo dell’anno”, Cafuné (brasiliano) significa “far scorrere le dita tra i capelli della persona amata”. È un termine che in realtà può essere usato anche per il pelo degli animali. Questa parola racchiude in sé intimità, passione e tenerezza allo stesso tempo; Zhi zi zhi shou Yu zi xie lao (cinese) significa “tenersi per mano e invecchiare insieme” Ma questo cosa significa? I sistemi umani sono sistemi che generano linguaggio e simultaneamente generano significato: la comunicazione definisce quindi il sistema socioculturale. È innanzitutto attraverso la comunicazione che i diversi elementi della cultura di un gruppo vengono trasmessi e confermati. La lingua consiste infatti di concetti e proposizioni usati per analizzare la nostra esperienza. Ogni parola è una tessera di quel mosaico, in buona parte non consapevole, costituito dalle nostre premesse nel decodificare, punteggiare e attribuire senso al mondo e all'esperienza. Il linguaggio contribuisce a formare la nostra percezione, i nessi ed i significati che attribuiamo ai fatti ed alle interazioni. Esso ci lega a coloro che condividono la nostra lingua, la nostra cultura, un pezzo della nostra storia [Cecchin]. In ogni cultura si crea quindi sempre uno specifico "lessico familiare", che è necessario per interagire con il mondo circostante e darne un significato. Riprendendo l'esempio precedente, se fossi un Yupik e non conoscessi la parola che indica il tipo di ghiaccio su cui è pericoloso camminare, probabilmente correrei dei rischi. Allo stesso modo, anche le parole che descrivono particolari realtà relazionali, diventano importanti per interagire con le altre persone e cogliere le diverse sfumature di significato. Ma c'è un altro aspetto importante: è attraverso il linguaggio che costruiamo la nostra esperienza e la nostra realtà. Che effetti potrebbe avere allora utilizzare parole positive anziché vocaboli demotivanti? Cosa accadrebbe se, in un momento di sofferenza, invece di parlare di "trovare il modo per andare avanti" usassimo la parola finlandese Sisu per descrivere la straordinaria determinazione e focalizzarci sul coraggio di fronte alle avversità? Certo non basta semplicemente cambiare tipo di linguaggio per cambiare ciò che ci procura malessere, ma sicuramente possiamo provare ad utilizzare parole con una connotazione positiva, per osservare i piccoli benefici sulle nostre vite e sperimentare una posizione nuova, un punto di vista nuovo sui nostri problemi. Quando parliamo di pregiudizi intendiamo ogni serie di fantasie, idee, verità accettate, presentimenti, preconcetti, nozioni, ipotesi, modelli, teorie, sentimenti personali, stati d'animo e convinzioni nascoste: di fatto ogni pensiero preesistente che contribuisca, in un incontro con altri esseri umani, alla formazione del proprio punto di vista, delle proprie percezioni e delle proprie azioni (G. Cecchin) Non è possibile non avere pregiudizi: essi sono inevitabili e si manifestano attraverso il linguaggio e nel comportamento, proprio come si può osservare in questo video: E' l'anteprima del film "Non sposate le mie figlie" (Qu'est-ce qu'on a fait au Bon Dieu?), una simpatica commedia francese diretta da Philippe de Chauveron.

Attraverso la storia della famiglia Verneuil, il film riesce a mostrare come i valori e le credenze di un individuo influenzano i corrispettivi valori e credenze di un'altra persona. Questi, a loro volta, incontrano l'altra parte, creando a volte scontri e incompresioni ma anche soluzioni imprevedibili e creative. Essere consapevoli dei propri pregiudizi permette di rendere ogni incontro con l'altro un momento di confronto (e non di conflitto) e può creare così le condizioni per un cambiamento e un arricchimento reciproco. Qui il film completo: buona visione! Il linguaggio svolge una funzione di intermediazione fra gli individui e la società. Non è solo un sistema di comunicazione, ma anche un sistema di rappresentazione sociale e, come tale, esercita un’enorme influenza nel modellare il modo in cui noi vediamo il mondo, ossia come costruiamo la nostra realtà, che significato le attribuiamo.

La realtà infatti non è semplicemente un «dato di fatto» a cui noi abbiamo accesso diretto. Il nostro modo di comprendere la realtà è qualcosa che dobbiamo «costruire» basandoci, almeno in parte, sulla nostra soggettiva percezione del mondo. Questa percezione è inevitabilmente diversa da un individuo all’altro, ma tuttavia ha anche vari elementi di uniformità, dato che ha una base sociale: infatti, essa è in buona parte modellata dalla cultura cui l’individuo appartiene. Non possiamo però dare per scontato che il modo in cui una persona vede il mondo sia lo stesso del modo in cui invece lo vedono altri: possono essere visioni enormemente diverse o incompatibili.. Dunque, per riuscire a relazionarci con gli altri, dobbiamo tenere conto di come ciascuno di noi vede e vive ciò che ci circonda. Il significato che le persone danno a ciò che accade è molto importante. Le nostre conoscenze influenzano le nostre azioni, e ciò che facciamo influenza a sua volta le nostre conoscenze. Questo vale sia a livello individuale sia a livello sociale. Pensiamo ai professionisti del marketing e della pubblicità che, con le parole (e le immagini), riescono a creare mondi e realtà desiderabili sollecitando i nostri acquisti; oppure riflettiamo su quanto le parole e i termini che troviamo in un articolo di giornale influenzano il nostro pensiero in merito a quel tema e di conseguenza il nostro modo di agire. Ovviamente questo processo può essere più o meno consapevole ed intenzionale. Tutto ciò ha una notevole importanza anche in relazione a come consideriamo i problemi sociali. I problemi sociali non esistono di per se stessi, sono invece socialmente costruiti. Ad esempio: Per secoli, l’alcolismo è stato considerato un «vizio»: secondo questa prospettiva, l’alcolista ha problemi con il bere perché è un amorale. Una tipica risposta al vizio dell’alcolista è stata, in passato, la prigione. L’idea dell’alcolismo come vizio è all’origine dei sentimenti di colpa e di vergogna che vive una famiglia con problemi alcolcorrelati, che con difficoltà manifesta la propria situazione e chiede aiuto. La società, parallelamequelnte, emargina la famiglia. Dal secolo scorso, si è fatta strada un’altra concezione dell’alcolismo, che lo considera come una «malattia». Questa modalità di vedere l’alcolismo è stata utile, perché le persone con problemi alcolcorrelati sono state trattate alla stregua di altri malati da curare e non più come viziosi da punire. Nello stesso tempo, però, ha portato a una deresponsabilizzazione della persona, della famiglia e della società in generale: se è una malattia, nessuno è responsabile. Il lavoro degli operatori sociali e degli psicologi non consiste soltanto nel fornire servizi «oggettivi», ma anche nell’entrare in relazione con le conoscenze soggettive delle persone. Il migliore aiuto che possiamo dare alle persone consiste nell’accompagnarle a ri-negoziare le attribuzioni di significato di alcuni aspetti della loro vita, a narrare quindi una nuova storia. |

Emma Montorfano

Categorie

Tutti

Archivi

Febbraio 2023

|

Feed RSS

Feed RSS