|

Le stagioni passano, quelle della natura e quelle della vita. Il tempo è forse l'unica certezza che abbiamo. Sappiamo che arriverà un nuovo giorno e, dopo quello, un altro ancora. E questo indipendentemente da ciò che noi facciamo, da quello che fanno gli altri, dal fatto di esserci ancora o di non esserci più.

In passato non vedevo l'ora della primavera e dell'estate, ora cerco di godermi ogni stagione ... Così ci provo anche nella vita, sapendo che questo momento che sto vivendo, con queste stesse caratteristiche, non tornerà più. Magari tornerà una stagione simile, ma mai identica all'altra, come io non sarò sempre la stessa. Che ne pensate? In che stagione vi sentite? Vi piace? Vorreste cambiarla?

0 Comments

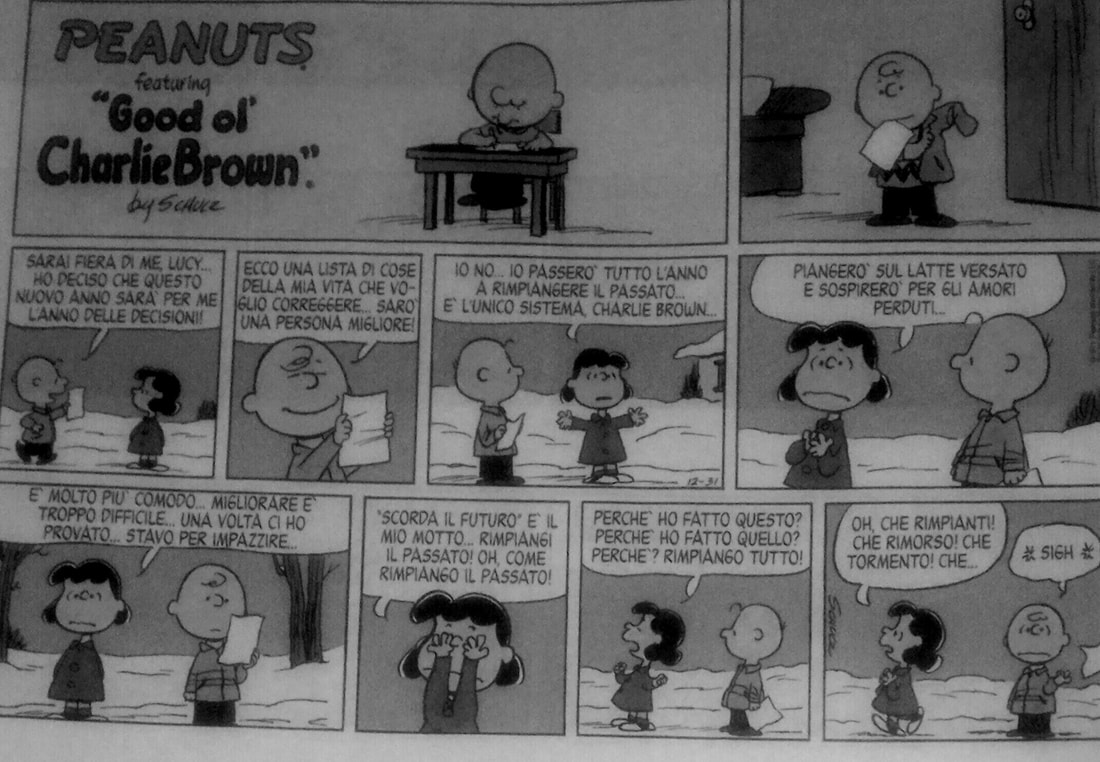

Secondo alcune statistiche, l’adulto medio promette a se stesso di cambiare entro la fine dell’anno o con l’arrivo dell’anno nuovo. Tuttavia, la maggior parte di queste promesse di fine anno vengono abbandonate entro quindici settimane.

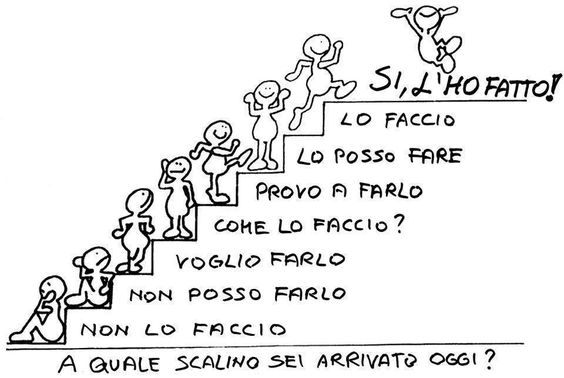

Questo ci può portare a chiedere: “perché cambiare è così difficile?” Il cambiamento è difficile perché comporta fatica, una ridefinizione degli obiettivi, delle modalità cognitive, comportamentali e relazionali insite in ognuno di noi. Ma “quali sono le competenze che permettono alle persone di cambiare davvero?" Diversi studi hanno evidenziato che coloro che riescono a raggiungere l'obiettivo prefissato usano una combinazione di due importanti strategie per il cambiamento. La prima strategia, che può sembrare familiare, si chiama “innovazione”; ovvero “l’assunzione di grandi passi per raggiungere grandi obiettivi”. Esempi di innovazione potrebbero essere: severe restrizioni dietetiche, fare esercizio fisico, riorganizzare una casa per intero o, utopicamente, la società in una sola volta. L’innovazione può certamente essere molto efficace, ma anche senza dubbio complessa, in alcune situazioni. Quando l’innovazione non funziona o non è l’approccio giusto, si può passare ad una seconda strategia, denominata Kaizen. Questa parola rappresenta la composizione di due termini giapponesi, KAI (cambiamento, miglioramento) e ZEN (buono, migliore), e significa cambiare in meglio, miglioramento. Questa strategia può essere definita più nello specifico come il “processo di piccoli passi per raggiungere grandi obiettivi”. Anche se potrebbe non apparire logico a prima vista, i piccoli passi spesso consentono di raggiungere gli stessi obiettivi in modo più veloce dei “grandi passi” dell’innovazione. I grandi passi intrinsecamente fanno paura, sia per l’individuo che li mette in atto sia per quelli che vivono intorno a lui. Una volta che la paura si manifesta, le persone tendono a dimostrare la resistenza e si tende a restare bloccati o ritirarsi, piuttosto che muoversi verso il raggiungimento degli obiettivi. Quando invece procediamo a piccoli passi, ci diamo il tempo per ritrovare di volta in volta un equilibrio intra e inter personale, ovvero dentro di noi e con le persone significative che ci circondano. Quello che potremmo imparare a fare, è impiegare entrambe le strategie, sviluppando la capacità e libertà di scegliere quella più pratica e utile in base alla situazione. Conosco delle barche che restano nel porto per paura che le correnti le trascinino via con troppa violenza.

Conosco delle barche che arrugginiscono in porto per non aver mai rischiato una vela fuori. Conosco delle barche che si dimenticano di partire, hanno paura del mare a furia di invecchiare e le onde non le hanno mai portate altrove,il loro viaggio è finito ancora prima di iniziare. Conosco delle barche talmente incatenate che hanno disimparato come liberarsi. Conosco delle barche che restano ad ondeggiare per essere veramente sicure di non capovolgersi. Conosco delle barche che vanno in gruppo ad affrontare il vento forte al di là della paura. Conosco delle barche che si graffiano un po'sulle rotte dell'oceano ove le porta il loro gioco. Conosco delle barche che non hanno mai smesso di uscire una volta ancora,ogni giorno della loro vita e che non hanno paura a volte di lanciarsi fianco a fianco in avanti a rischio di affondare. Conosco delle barche che tornano in porto lacerate dappertutto,ma più coraggiose e più forti. Conosco delle barche straboccanti di sole perché hanno condiviso anni meravigliosi. Conosco delle barche che tornano sempre quando hanno navigato, fino al loro ultimo giorno, e sono pronte a spiegare le loro ali di giganti perché hanno un cuore a misura di oceano. J.Brel Quante volte riceviamo il consiglio di fare le scale anziché prendere l’ascensore o la scala mobile? E quante volte non ascoltiamo questo consiglio? L’agenzia DDB di Stoccolma, sponsorizzata dalla Volkswagen Svezia, si è posta questa ed altre domande, partendo dal concetto che il divertimento è il modo più semplice per migliorare il comportamento delle persone e ha creato una campagna di marketing chiamata The Fun Theory. La campagna si fonda su una serie di esperimenti condotti in ambiente urbano in relazione ai quali vengono registrate le reazioni della gente. Nel video una scala della stazione della metropolitana Odenplan di Stoccolma è stata trasformata in un pianoforte gigante, ma sul sito dedicato sono presenti altri due video della campagna: in uno si vede la gente in un parco raccogliere da terra l’immondizia allo scopo di sentire il suono del bottino per rifiuti “più profondo del mondo” (in realtà si tratta di un dispositivo sonoro che si attiva con un sensore ogni volta che un rifiuto viene gettato nel bottino); nell’altro si mostra come un cassonetto per la raccolta differenziata del vetro, trasformato in un gioco Arcade, possa incentivare la raccolta stessa. A sentir loro, il divertimento “funziona”. Il 66% in più di persone usa le scale, il bottino sonoro raccoglie 72 kg di spazzatura contro i 41 di un bottino normale e il gioco Arcade richiama in una sola serata un centinaio di persone. E’ un bell’esempio di pensiero laterale e mostra come offrendo "pezzi" di bellezza, di meraviglia e divertimento inaspettato nelle operazioni di vita quotidiana, si possano efficacemente influenzare i comportamenti delle persone rendendo qualcosa divertente. L’idea che si possano influenzare le persone a fare delle “buone scelte” per sé, per l’ambiente o per la società, tuttavia non è nuova. Gli economisti comportamentali, di cui uno dei più famosi esponenti è lo psicologo Daniel Kahneman, vincitore del Nobel per l’economia 2002, da tempo hanno preso in considerazione il peso dell’irrazionalità nei processi decisionali umani. Essi affermano che l’homo economicus, teorizzato dagli economisti classici, dovrebbe essere qualcuno che, quando si confronta con una decisione, pensa a tutte le opzioni disponibili e compie sempre una scelta perfetta. Però, “l’homo economicus ha la potenza della mente di Albert Einstein, il magazzino di memoria del Big Blue di IBM e l’autocontrollo del Mahatma Gandhi.” Noi, tutti gli altri, siamo semplici homo sapiens, e quindi andiamo aiutati nei nostri processi decisionali. Uno dei primi esperimenti di Thaler fu condotto nei servizi igienici dell’aeroporto di Amsterdam. Una semplice mosca disegnata sull’orinatoio fece sì che la quantità di urina sul pavimento diminuisse dell’80%. Chi si occupa di favorire il processo decisionale verso la scelta giusta è definito un “architetto della scelta” e ha il compito di organizzare una struttura, spesso invisibile, in modo da aiutare l’homo sapiens a scegliere il meglio per sé e per la società. Questo approccio viene da loro definito “paternalismo libertario” e rappresenta una forma morbida e non intrusiva di intervento, in cui le scelte alternative non sono bloccate o negate e quindi non limita la libertà dell’individuo. Certamente nasce il timore che l’arte della persuasione possa essere spinta fino a diventare un’arma insidiosa (e già ne scrisse ampiamente Robert Cialdini), tuttavia imparare a usare a fin di bene l’irrazionalità umana sembra un approccio interessante. Anche perché risolvere un problema alla base è sempre meglio che cercare di rimediarvi dopo che si è creato. Tornando al concetto del divertimento e del gioco, sembra di poter dire che nella società occidentale attuale vi siano pochi spazi per queste attività e che vi sia una necessità di ristabilire l’equilibrio. Oggi il centro di gravità (cioè “il peso”) sta nel lavoro e non nel gioco o nella creatività, e spesso il lavoro richiede soltanto la partecipazione parziale dell’individuo. Il contrappeso dovrebbe comportare un coinvolgimento globale dell’individuo, e il gioco ha proprio questa caratteristica. Quindi ben vengano queste situazioni giocose in cui viene stimolato un coinvolgimento attivo e un’esperienza multisensoriale e che provocano emozioni e ricordi positivi. Sunstein C.R., Thaler R.H., Nudge: Improving Decisions about Health, Wealth, and Happiness Yale University Press, New Haven (Ct) 2008; trad.it. Nudge. La spinta gentile, Feltrinelli, Milano 2009 |

Emma Montorfano

Categorie

Tutti

Archivi

Febbraio 2023

|

Feed RSS

Feed RSS